सुभाष चंद्र बोस की जीवनी

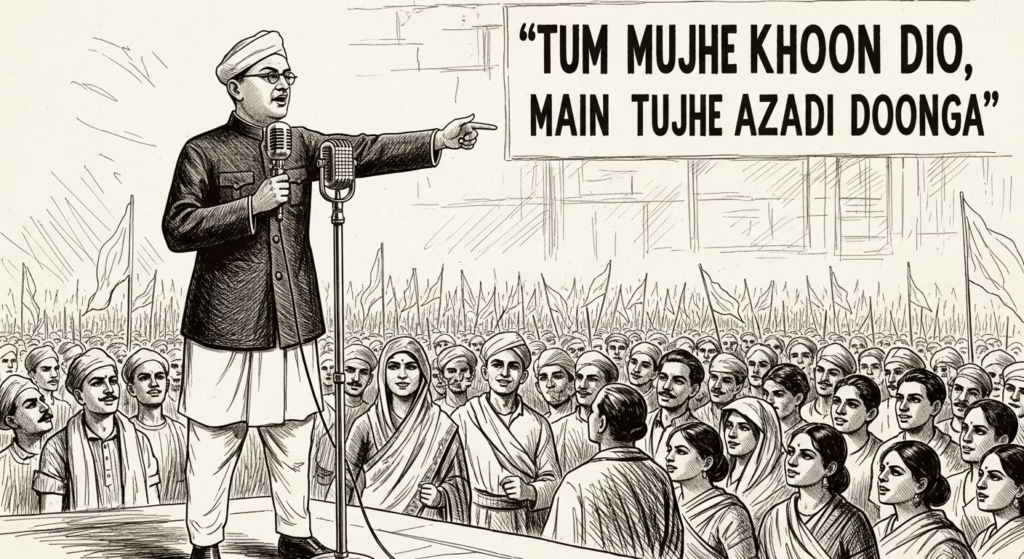

अगर भारत की आज़ादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम न लिया जाए, तो कहानी अधूरी रह जाती है। वो ना सिर्फ़ एक बेहतरीन नेता थे बल्कि आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाज़ी लगाने वाले सबसे साहसी योद्धाओं में से एक थे। “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा” जैसे नारों ने भारतीयों के दिलों में जोश भर दिया। उन्होंने अपने जीवन का हर पल भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया। इस लेख में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे—बचपन से लेकर आज़ादी की लड़ाई में उनकी निर्णायक भूमिका तक।

प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि

जन्म और बाल्यवस्था

सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनका जन्म एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। बाल्यकाल से ही सुभाष बेहद अनुशासित, आत्मनिर्भर और पढ़ाई में तेज़ थे। उन्हें अपनी मातृभूमि से गहरा प्रेम था, जो उनके व्यक्तित्व में साफ झलकता था।

उनके बचपन की कहानियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि उनमें नेतृत्व की क्षमता बहुत कम उम्र से ही थी। वे साधारण बच्चों की तरह नहीं थे, बल्कि उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने शुरुआत से ही अंग्रेजों के खिलाफ़ रोष को महसूस किया और अपने अंदर एक विद्रोही सोच विकसित की।

परिवार और सामाजिक वातावरण

बोस परिवार एक पढ़ा-लिखा और सामाजिक रूप से जागरूक परिवार था। पिता जानकीनाथ बोस की सोच आधुनिक और प्रगतिशील थी। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर चलने की प्रेरणा दी। सुभाष का परिवार भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों में विश्वास करता था, जिसने सुभाष के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया।

उनका सामाजिक परिवेश राष्ट्रवाद से प्रेरित था। बंगाल उस समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलनों का गढ़ बन चुका था। सुभाष को भी वहीं से आज़ादी के लिए संघर्ष की प्रेरणा मिली। उनके बड़े भाई शरत चंद्र बोस भी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे, जिनका प्रभाव सुभाष पर गहरा पड़ा।

शिक्षा और प्रारंभिक प्रेरणा

स्कूल और कॉलेज का जीवन

सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई। वह एक मेधावी छात्र थे और उनके अध्यापक भी उनकी बुद्धिमत्ता के कायल थे। वह नियमित रूप से स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों को पढ़ते थे, जिससे उनकी सोच में आध्यात्मिकता और देशभक्ति दोनों का समावेश हुआ।

बोस ने कलकत्ता (अब कोलकाता) के प्रेसीडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान उन्होंने ब्रिटिश प्रोफेसर ओटेन को भारतीयों के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हुए सुना, जिसका उन्होंने विरोध किया और कॉलेज से निष्कासित हो गए। यह घटना उनकी विद्रोही प्रवृत्ति और न्यायप्रियता का उदाहरण बन गई।

विदेश में शिक्षा और आइसीएस

बोस ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड का रुख किया और कैंब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (ICS) की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो उस समय भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अंग्रेजों की सेवा करने से इनकार कर दिया और ICS से इस्तीफा दे दिया।

उनके इस निर्णय ने पूरे भारत को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने एक सुनहरा करियर छोड़कर मातृभूमि की सेवा को प्राथमिकता दी। उनके इस निर्णय ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के अगली पंक्ति के सेनानायकों में शामिल कर दिया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश

कांग्रेस पार्टी में भूमिका

सुभाष चंद्र बोस ने भारत लौटने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने चितरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना और उनके साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम को संगठित किया। बोस ने कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य किया और 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने।

उनकी नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक कुशलता ने उन्हें युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से भारतीय युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।

गांधीजी से मतभेद और विचारधारात्मक भिन्नता

हालांकि बोस गांधीजी का सम्मान करते थे, लेकिन उनके विचारों में विशेष अंतर था। गांधीजी अहिंसा के मार्ग पर विश्वास करते थे, जबकि बोस को लगता था कि ब्रिटिश शासन को केवल क्रांतिकारी उपायों से ही हटाया जा सकता है। यह मतभेद तब और स्पष्ट हुआ जब बोस को 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद गांधीजी के समर्थन के बिना इस्तीफा देना पड़ा।

बोस की सोच थी कि आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाना ज़रूरी है, चाहे उसमें हिंसा ही क्यों न शामिल हो। उन्होंने धीरे-धीरे गांधीजी की मुख्यधारा से अलग होकर स्वतंत्र मार्ग अपनाया।

फॉरवर्ड ब्लॉक और विचारधारात्मक दिशा

फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना

गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था – युवाओं को संगठित कर, स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देना। फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ़ कांग्रेस की नीति का विरोध किया बल्कि ब्रिटिश विरोधी अभियान को तीव्र कर दिया।

इस मंच के जरिए उन्होंने मजदूर वर्ग, किसानों और युवाओं के बीच राष्ट्रीय चेतना जगाई और उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रूप से जोड़ा।

Subhash Chandra Bose के समाजवादी विचार

बोस के विचार समाजवाद से प्रभावित थे। वे चाहते थे कि भारत में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जहाँ सबको बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों का विरोध किया। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी ज़रूरी है।

उनका विज़न एक प्रगतिशील, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत का था जो हर भारतीय को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दे।

जेल यात्राएं और ब्रिटिश दमन

गिरफ्तारी और नज़रबंदी

सुभाष चंद्र बोस का जीवन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की मिसाल है। उनके विचार और क्रांतिकारी गतिविधियाँ ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही थीं। परिणामस्वरूप, उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और वर्षों तक नज़रबंदी में रखा गया। 1930 के दशक में उन्हें बार-बार जेल भेजा गया, लेकिन इससे उनका जोश कम नहीं हुआ।

1930 से 1941 तक, बोस को करीब 11 बार जेल में डाला गया। ब्रिटिश सरकार को डर था कि बोस जनता को भड़का सकते हैं, इसलिए उन्होंने बार-बार उन्हें अलग-थलग करने की कोशिश की। परंतु हर बार रिहा होने के बाद बोस पहले से भी अधिक ऊर्जा के साथ संघर्ष में जुट जाते थे।

सबसे उल्लेखनीय घटना 1941 में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोलकाता में उनके घर में नज़रबंद कर दिया था। लेकिन बोस ने वहां से चुपचाप भाग निकलने की योजना बनाई और भेष बदलकर देश छोड़ दिया। यह घटना न केवल ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को चौंका गई, बल्कि भारतीय जनता के बीच उनका सम्मान और भी बढ़ा।

जनता में समर्थन और लोकप्रियता

बोस की लोकप्रियता किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारतीय युवाओं, मजदूरों, किसानों और यहां तक कि महिलाओं के बीच भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनके जोशीले भाषण, विचारशील लेख, और दृढ़ संकल्प ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया।

जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो भारत के हर कोने से समर्थन मिला। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और बिहार जैसे राज्यों में उन्हें अपार समर्थन मिला। खासकर युवाओं में वो एक प्रेरणास्त्रोत बन गए थे।

उनका हर कदम, हर भाषण, हर आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला देने वाला साबित हुआ। जनता ने उन्हें सिर्फ नेता नहीं, बल्कि अपना सेनापति मान लिया था – “नेताजी” का उपनाम भी उन्हें इसी जनसमर्थन की वजह से मिला।

देश यात्रा और आज़ादी के नए रास्ते

यूरोप की ओर गुप्त प्रस्थान

1941 में बोस ने अंग्रेजों की नज़रबंदी को धता बताते हुए रात के अंधेरे में अपने घर से भाग निकले। वे पठान के भेष में पेशावर पहुँचे और फिर अफगानिस्तान होते हुए रूस की सीमा में दाखिल हुए। वहां से वे जर्मनी पहुँचे, जहां उन्होंने हिटलर से मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सहयोग की मांग की।

उनकी यह यात्रा अत्यंत जोखिम भरी थी, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था – भारत को हर हाल में आज़ाद कराना। वे समझते थे कि अंग्रेजों को बाहर से दबाव डालकर ही हराया जा सकता है। इसी सोच के तहत उन्होंने भारत के शत्रु राष्ट्रों से सहयोग की मांग की।

भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की नींव

1943 में नेताजी सिंगापुर पहुँचे और वहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (Azad Hind Fauj) को पुनर्गठित किया। यह सेना मूलतः जापान के साथ युद्धबंदी बने भारतीय सैनिकों से बनी थी, जिसे उन्होंने एक संगठित और अनुशासित सेना के रूप में परिवर्तित किया।

उनका उद्देश्य था – भारत में प्रवेश कर अंग्रेजों के खिलाफ़ सशस्त्र संघर्ष करना। “दिल्ली चलो” का नारा देकर उन्होंने देशभर में ऊर्जा की लहर दौड़ा दी। INA ने अंग्रेजी फौजों से कई बार सीधा टकराव किया और भारतीय इतिहास में पहली बार यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना भी युद्धक्षेत्र में अंग्रेजों को चुनौती दे सकती है।

नेताजी का रेडियो भाषण और क्रांतिकारी नारों का प्रभाव

टोक्यो रेडियो से आवाज़

बोस ने जापान से टोक्यो रेडियो के माध्यम से भारतवासियों को कई बार संबोधित किया। उनके भाषणों में जोश, प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी होती थी। वे भारतीयों को नींद से जगाने का प्रयास करते थे और हर वर्ग से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की अपील करते थे।

उनके प्रसारण भारतीयों के लिए जैसे जोश और आत्मबल का स्रोत बन गए थे। उनकी एक-एक बात दिलों को झकझोर देती थी। “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा” – इस नारे ने भारतीय युवाओं के खून को खौलने पर मजबूर कर दिया।

क्रांतिकारी नारे और उनका प्रभाव

सुभाष चंद्र बोस के नारों ने आज़ादी के आंदोलन में क्रांतिकारी जोश भर दिया। कुछ प्रमुख नारे थे:

“तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा”

“दिल्ली चलो”

“जय हिंद”

इन नारों ने केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में बसे भारतीयों के बीच भी जबरदस्त असर डाला। ये नारे सिर्फ़ शब्द नहीं थे, बल्कि आज़ादी की लड़ाई की आत्मा बन गए थे।

भारत में INA का प्रभाव और आंदोलन

आज़ाद हिंद फौज की युद्ध रणनीतियाँ

आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ़ साहसिक लड़ाई लड़ी। हालांकि संसाधनों की कमी और जलवायु परिस्थितियों के चलते यह फौज लंबे समय तक टिक नहीं सकी, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह अहसास जरूर करा दिया कि अब भारतीय सिर्फ गुलामी सहने वाले नहीं हैं।

INA का उद्देश्य सिर्फ सैन्य जीत नहीं था, बल्कि भारतीयों के मन से भय मिटाना भी था। नेताजी ने साबित किया कि हम अंग्रेजों से लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं।

आंदोलन पर पड़ा प्रभाव

INA की वीरता की खबरें जब भारत पहुँचीं, तो देशभर में जनांदोलन भड़क उठे। 1945 में जब INA के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, तो भारत के हर कोने में इसका विरोध हुआ। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और लाहौर जैसे शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए।

नेताजी भले ही युद्ध में जीत ना पाए हों, लेकिन उन्होंने भारतीय मनोबल को नया आयाम दिया। ब्रिटिश सरकार को साफ़ दिखने लगा कि भारत अब ज्यादा देर तक गुलाम नहीं रह सकता।

नेताजी की रहस्यमयी मृत्यु

विमान दुर्घटना या साज़िश?

18 अगस्त 1945 को जापान के ताइहोकु (अब ताइपेई, ताइवान) में सुभाष चंद्र बोस के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। कहा गया कि इस हादसे में नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन यह खबर कभी पूरी तरह से साबित नहीं हो सकी। उस समय जापान युद्ध हार रहा था और नेताजी जापान से मंचूरिया जाने की योजना बना रहे थे ताकि रूस की मदद से भारत की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके।

सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, विमान में आग लगने के कारण नेताजी की मौत हो गई थी, लेकिन उनके शरीर के अवशेषों को भी लेकर कई प्रकार के विरोधाभासी बयान सामने आए। उन्होंने जो सशक्त छवि देशवासियों के दिलों में बनाई थी, उसे इस तरह खत्म हो जाना लोगों को स्वीकार नहीं हुआ।

रहस्य और जांच आयोग

नेताजी की मौत को लेकर कई जाँच आयोग बनाए गए:

शाह नवाज़ आयोग (1956) – जिसमें कहा गया कि नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में हुई।

खोसला आयोग (1970) – जिसने पहले आयोग के निष्कर्षों की पुष्टि की।

मुखर्जी आयोग (1999) – इसने कहा कि ताइवान में कोई विमान हादसा नहीं हुआ और नेताजी की मृत्यु की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इन सभी रिपोर्टों और गवाहियों के बावजूद आज भी यह प्रश्न अनुत्तरित है: क्या नेताजी सच में मरे थे? या फिर वो कहीं गुप्त रूप से अपनी रणनीति को अंजाम देने में लगे थे?

नेताजी की विचारधारा और विरासत

उनका दृष्टिकोण और भारत का भविष्य

सुभाष चंद्र बोस केवल आज़ादी तक सीमित नहीं थे, उनका विज़न आज़ादी के बाद के भारत को लेकर भी स्पष्ट था। वे चाहते थे कि भारत एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और समाजवादी राष्ट्र बने। उनका सपना था – एक ऐसे भारत का निर्माण जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार सबके लिए सुलभ हो।

उन्होंने कहा था कि हमें न केवल अंग्रेजों को भगाना है, बल्कि गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा से भी लड़ना है। उन्होंने युवाओं में आत्मबल और आत्मगौरव भरने की कोशिश की, जिससे वे केवल आज़ादी के लिए ही नहीं, देश निर्माण के लिए भी तैयार हो सकें।

शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता पर जोर

बोस महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के समान महत्व देते थे। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जो पूरी तरह से महिला सैनिकों की टुकड़ी थी – यह उस युग में क्रांतिकारी कदम था। उनके लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार था, जिससे समाज को बदला जा सकता था।

उनकी सोच एक आधुनिक भारत की नींव थी, जिसमें जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। वे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के समर्थक थे।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल एक नाम नहीं, एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक क्रांति का नाम हैं। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका से यह साबित किया कि सच्ची देशभक्ति सीमाओं से परे होती है। उनका साहस, नेतृत्व, और आत्मसमर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

जहां महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, वहीं सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि जब आज़ादी छीननी हो, तो क्रांति की भी ज़रूरत होती है। वे एक ऐसे योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया।

आज भी, जब हम “जय हिंद” कहते हैं, तो वह केवल एक नारा नहीं होता – वह नेताजी की आत्मा का आह्वान होता है। उनकी कहानी आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और हमेशा रहेगी।