लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी

Lal Bahadur Shastri (लाल बहादुर शास्त्री) भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को अपनी जिंदगी का मूलमंत्र बनाया। वे न सिर्फ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, बल्कि अपने कार्यकाल में उन्होंने “जय जवान, जय किसान” जैसा नारा देकर देश की दिशा ही बदल दी। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं। उनका सम्पूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण और सादगी का प्रतीक है। आज जब हम उनके जीवन पर नज़र डालते हैं, तो हमें एक ऐसा व्यक्तित्व दिखता है जो हर भारतीय को गौरवान्वित करता है।

प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि

जन्म और बचपन

लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुग़लसराय (अब पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर) में हुआ था। ये वही तारीख है जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिससे यह दिन भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। उनका मूल नाम “लाल बहादुर श्रीवास्तव” था, लेकिन उन्होंने जातिगत उपनाम को त्याग कर “शास्त्री” उपनाम अपनाया, जो उनकी शिक्षा की उपाधि थी।

बचपन से ही वे अत्यंत विनम्र, शांत और परिश्रमी थे। जब वे केवल डेढ़ साल के थे, उनके पिता शारदा प्रसाद का निधन हो गया था, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उनकी माता रामदुलारी देवी ने बेहद कठिन परिस्थितियों में उनका पालन-पोषण किया। इस संघर्ष ने शास्त्री जी के अंदर आत्मनिर्भरता और सहनशीलता का बीज बोया।

बाल्यकाल में वे सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांतों को अपनाने लगे थे। उन्होंने रेल की पटरियों पर चलकर स्कूल जाना, दूसरे बच्चों से मिलजुलकर पढ़ना, और समाजसेवा की भावना को बचपन में ही अपनाया।

पारिवारिक स्थिति और माता-पिता

शास्त्री जी के पिता, शारदा प्रसाद, एक स्कूल शिक्षक थे जो बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क बन गए थे। उनकी मां, रामदुलारी देवी, एक धर्मपरायण और दृढ़निश्चयी महिला थीं। पिता की मृत्यु के बाद, वे अपने तीन बच्चों के साथ अपने ननिहाल चली गईं और वहीं शास्त्री जी का पालन-पोषण हुआ।

शास्त्री जी के ननिहाल ने उन्हें आत्मनिर्भरता और सादगी की शिक्षा दी। उनका पूरा परिवार भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं में विश्वास रखता था। यही कारण था कि शास्त्री जी ने जीवनभर नैतिकता, सच्चाई और सेवा को सर्वोपरि माना।

शिक्षा और विद्यार्थी जीवन

आरंभिक शिक्षा

लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा मुग़लसराय और वाराणसी में हुई। पढ़ाई में वे शुरू से ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन कठिन आर्थिक परिस्थितियों के चलते उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार वे बिना जूते या किताबों के स्कूल गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।

बाल्यकाल में वे अध्यात्म और संस्कृत में भी रुचि रखते थे। वाराणसी में उन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल से पढ़ाई की, जहाँ से उन्हें अनुशासन और सेवा की गहरी शिक्षा मिली। उनके शिक्षकों और मित्रों को आज भी उनकी ईमानदारी और परिश्रम की मिसाल के रूप में याद किया जाता है।

उच्च शिक्षा और स्वतंत्रता संग्राम में रुचि

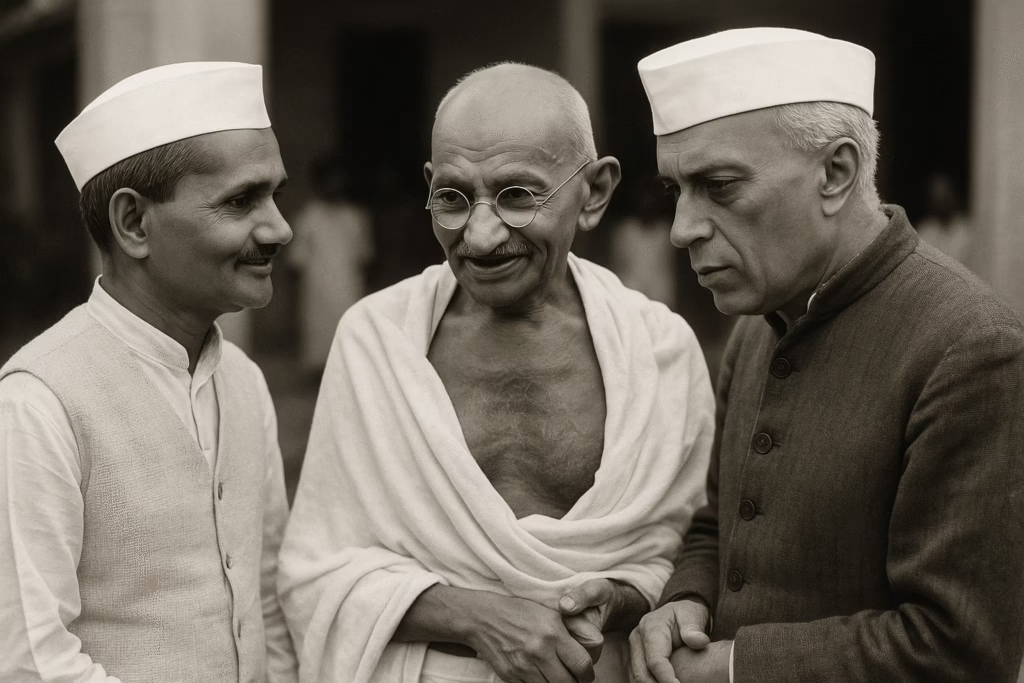

अपनी स्कूल की शिक्षा के बाद, शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से “शास्त्री” की डिग्री प्राप्त की। इसी उपाधि को उन्होंने अपने जीवन का स्थायी नाम बना लिया। पढ़ाई के दौरान ही वे महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित हुए और स्वतंत्रता संग्राम की ओर आकर्षित हुए।

काशी विद्यापीठ में शिक्षा लेते समय उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। वे न सिर्फ एक आदर्श छात्र थे, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। यहीं से उनके भीतर एक राष्ट्रभक्त नेता के बीज अंकुरित हुए।

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

सत्याग्रह और जेल यात्रा

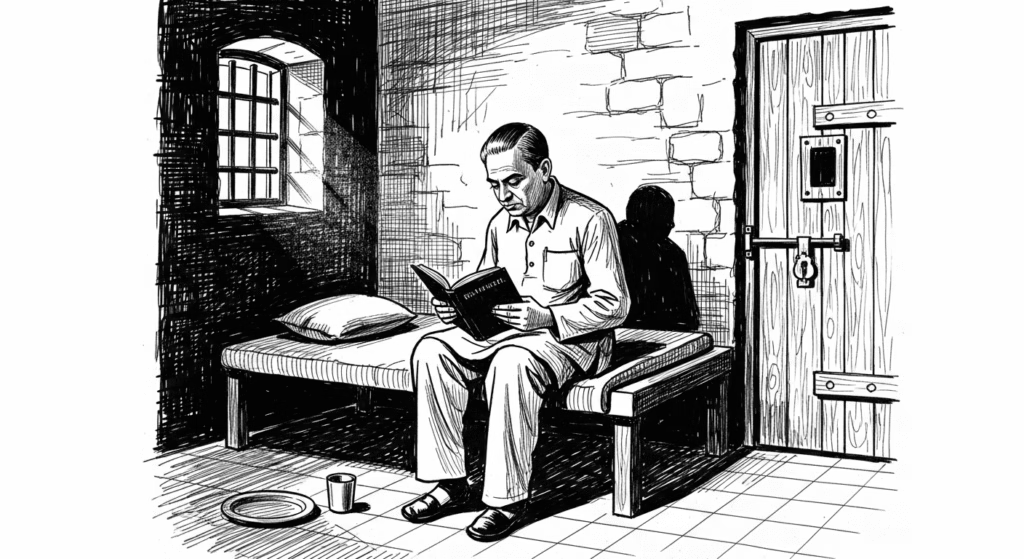

लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी युवावस्था में ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और 1921 में पहली बार जेल गए। तब वे केवल 17 साल के थे। इसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।

शास्त्री जी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुल सात बार जेल भेजा गया। लेकिन जेल में रहकर भी उन्होंने अध्ययन जारी रखा और गांधीजी की शिक्षाओं को आत्मसात किया। उन्होंने जेल को अपने लिए तपस्या स्थल बना लिया।

गांधीजी से प्रेरणा और भूमिका

महात्मा गांधी के विचारों ने शास्त्री जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, सादगी और आत्मनिर्भरता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। गांधीजी के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वे न तो भाषणबाज़ी में यकीन रखते थे, न ही दिखावे में। वे काम में विश्वास करते थे। उन्होंने आम जनता से सीधे संवाद करना सीखा और उनकी समस्याओं को समझा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने विचारों से, बल्कि अपने कार्यों से भी देश को प्रेरित किया।

राजनीतिक करियर की शुरुआत

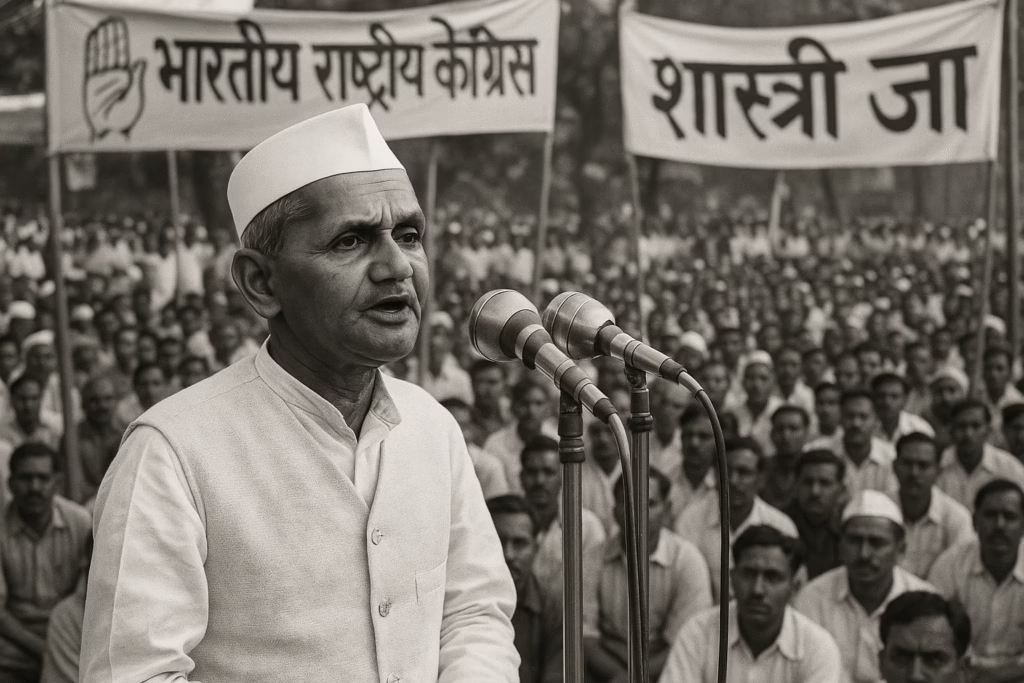

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही शास्त्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। उन्होंने नेहरू और गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस के आदर्शों को अपनाया। कांग्रेस में उन्हें एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में देखा जाने लगा। उनकी कार्यशैली, ईमानदारी और सादगी के चलते वे जल्दी ही नेताओं की नजर में आए।

वे हर काम को लगन और निष्ठा से करते थे। पार्टी के अंदर उनके प्रति एक सम्मान और विश्वास की भावना थी। उन्होंने राजनीति को कभी सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना।

उत्तर प्रदेश में भूमिका

भारत की स्वतंत्रता के बाद, शास्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली, जैसे कि पुलिस और परिवहन। खासतौर पर पुलिस विभाग में उनके सुधारात्मक कदमों की खूब सराहना हुई।

उन्होंने पुलिस बल को जनसेवा की भावना से कार्य करने का निर्देश दिया। शास्त्री जी के समय में ही “पुलिस आपकी मित्र है” का विचार प्रबल हुआ। उन्होंने ट्रैफिक सुधार और यातायात नियमों को व्यवस्थित करने के लिए भी कई कदम उठाए।

केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यकाल

रेलवे मंत्री के रूप में योगदान

लाल बहादुर शास्त्री को 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में रेल मंत्री नियुक्त किया गया। यह भारत के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक था, और यह जिम्मेदारी किसी भी नेता के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती थी। लेकिन शास्त्री जी ने इसे भी अपने सहज और सादगीपूर्ण नेतृत्व से बखूबी निभाया।

रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने मजदूरों के साथ संवाद बढ़ाया और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। यही वजह थी कि वे मजदूर वर्ग में बेहद लोकप्रिय हो गए। उन्होंने रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाया और ट्रेन सेवाओं में सुधार के लिए नीतिगत निर्णय लिए।

1956 में तमिलनाडु में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने तुरंत रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह उस समय की राजनीति में एक दुर्लभ उदाहरण था, जब कोई नेता नैतिक आधार पर इतनी बड़ी कुर्बानी देता हो। उनके इस कदम ने उन्हें जनता की नजरों में और भी ऊँचा स्थान दिलाया।

उनकी इस जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना ने उन्हें एक नीतिवान और नैतिक राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित किया। रेलवे मंत्रालय में उनके सुधारों का असर आज भी देखा जा सकता है। कर्मचारियों और जनता के बीच संवाद स्थापित करने की उनकी नीति आगे चलकर उनकी प्रधानमंत्री पद की कार्यशैली में भी स्पष्ट रूप से दिखी।

अन्य मंत्रालयों में कार्य

रेलवे मंत्री के बाद शास्त्री जी ने कई अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली, जैसे कि परिवहन, संचार, वाणिज्य और गृह मंत्रालय। हर विभाग में उन्होंने अपनी सादगी, समझदारी और स्पष्ट दृष्टिकोण से प्रभावशाली कार्य किया।

गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पुलिस सुधारों के साथ-साथ नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए भी संतुलन बनाए रखा। उनकी सोच थी कि कानून व्यवस्था और मानवाधिकार दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

वाणिज्य मंत्री के रूप में उन्होंने व्यापारिक नीतियों को भारतीय उद्योगों के हित में ढाला। उन्होंने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई और आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम उठाए। इसके अलावा, परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने देशभर में सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ढांचे को सुधारने के लिए कई योजनाएँ शुरू कीं।

हर मंत्रालय में उनका दृष्टिकोण “जनसेवा” रहा, न कि “सत्ता का प्रदर्शन”। वे मानते थे कि हर नीतिगत निर्णय का अंतिम लक्ष्य आम जनता का कल्याण होना चाहिए। इसी कारण वे हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों में समान रूप से लोकप्रिय हो गए।

प्रधानमंत्री बनने की यात्रा

नेहरू के निधन के बाद की स्थिति

27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश में नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया। कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन एकमत नहीं बन पा रहा था। ऐसे समय में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सभी वर्गों में सम्मानित हो, सादगी और शांति का प्रतीक हो, और हर किसी को स्वीकार्य हो।

कांग्रेस नेताओं की सहमति से लाल बहादुर शास्त्री को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उनका नाम पार्टी में सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया, क्योंकि सभी जानते थे कि वे न सिर्फ विनम्र और शांतिप्रिय हैं, बल्कि संकट की घड़ी में निर्णय लेने की क्षमता भी रखते हैं।

उनका चुनाव यह दर्शाता था कि भारत की राजनीति में अब नैतिकता, सादगी और सेवा की भावना को प्राथमिकता दी जा रही है। नेहरू के बाद देश को एक स्थिर और समझदार नेतृत्व की आवश्यकता थी, और शास्त्री जी उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाने को तैयार थे।

प्रधानमंत्री के रूप में शपथ और शुरुआत

9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उस समय देश कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझ रहा था—आर्थिक संकट, खाद्य संकट, बेरोज़गारी और पड़ोसी देशों से तनाव। लेकिन शास्त्री जी ने अपने सहज और निर्णायक नेतृत्व से देश को न सिर्फ संभाला, बल्कि एक नई दिशा भी दी।

प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया और विदेशी नीति को आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ा। उन्होंने किसानों और जवानों की स्थिति में सुधार लाने को प्राथमिकता दी।

शास्त्री जी का नेतृत्व शैली शांत, ठोस और व्यावहारिक थी। वे नाटकीय भाषणों से दूर रहते थे, लेकिन उनके शब्दों में हमेशा गहराई और प्रतिबद्धता होती थी। वे छोटी-छोटी बातों में देशभक्ति ढूँढते थे, और आम नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाते थे।

भारत-पाक युद्ध 1965 और रणनीतिक नेतृत्व

युद्ध की शुरुआत और चुनौतियाँ

1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की योजना बनाई थी, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा गया। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस युद्ध में शास्त्री जी के नेतृत्व की असली परीक्षा हुई।

युद्ध की शुरुआत में ही भारत को रणनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परंतु शास्त्री जी ने न केवल सेना को मजबूत समर्थन दिया, बल्कि जनता को भी एकजुट किया। उनके शब्दों ने पूरे देश में जोश भर दिया—”जय जवान, जय किसान”। यह नारा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है।

उनकी सादगी भरे व्यक्तित्व के पीछे एक मजबूत और दूरदर्शी नेता छिपा हुआ था। उन्होंने सेना को खुली छूट दी कि वे भारत की सीमाओं की रक्षा करें, और साथ ही किसानों से आह्वान किया कि वे खाद्यान्न संकट से देश को बाहर निकालें।

जय जवान, जय किसान का संदेश

“जय जवान, जय किसान” केवल एक नारा नहीं था, बल्कि यह भारत के दो मुख्य स्तंभों को सम्मान देने की भावना थी—हमारे देश के जवान जो सीमा की रक्षा करते हैं और किसान जो पेट भरते हैं। शास्त्री जी ने यह नारा उस समय दिया जब देश दोहरी चुनौती से जूझ रहा था—युद्ध और खाद्यान्न संकट।

उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे सप्ताह में एक दिन उपवास करें ताकि खाद्य की बचत हो सके। उन्होंने खुद भी इसका पालन किया और जनता को प्रेरित किया। उनका यह संदेश देशभक्ति का प्रतीक बन गया।

इस नारे ने भारतीय जनता में आत्मविश्वास और एकता का भाव भर दिया। लोग बिना किसी आदेश के देश सेवा के लिए आगे आने लगे। आज भी जब इस नारे को सुना जाता है, तो शास्त्री जी की छवि स्वतः उभर आती है।

ताशकंद समझौता और रहस्यमयी मृत्यु

ताशकंद समझौता: शांति की पहल

युद्ध के समाप्ति के बाद, अंतरराष्ट्रीय दबाव और रूस की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। जनवरी 1966 में यह समझौता सोवियत संघ के ताशकंद शहर में हुआ। इसमें शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए।

इस समझौते का उद्देश्य युद्धविराम और आपसी संबंधों को सामान्य बनाना था। शास्त्री जी ने देश की अखंडता बनाए रखने के लिए समझौते में भारत के हितों की रक्षा की। हालांकि इस समझौते को लेकर देश में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थीं, लेकिन यह उनकी शांति की भावना और जिम्मेदार नेतृत्व का प्रतीक था।

अचानक मृत्यु और संदेह

10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद, लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। आधिकारिक रूप से उनकी मृत्यु का कारण “दिल का दौरा” बताया गया, लेकिन आज भी उनकी मृत्यु पर कई सवाल उठते हैं।

उनके परिवार और कई विशेषज्ञों ने इस मौत को संदिग्ध बताया है। आज भी उनकी मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर देश में बहस होती है। न पोस्टमार्टम हुआ, न किसी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। यह भारत के इतिहास का एक रहस्यमयी अध्याय बन गया।

उनकी मौत के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों की आँखें नम हो गईं, और हर वर्ग का व्यक्ति इस साधारण लेकिन महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उतर आया।

शास्त्री जी की सादगी और जीवनशैली

सादा जीवन, उच्च विचार

लाल बहादुर शास्त्री का पूरा जीवन सादगी और ईमानदारी की मिसाल था। वे कभी भी भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे नहीं भागे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कभी भी सरकारी पद का दुरुपयोग नहीं किया। उनका रहन-सहन सामान्य भारतीय की तरह ही था—ना तो आलिशान बंगले की मांग, ना कोई विशेष सुविधा।

उनके पास अपनी कोई निजी कार तक नहीं थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उनकी पत्नी ने नई कार की जरूरत की बात की, तो उन्होंने एक किश्तों पर फिएट कार खरीदी। उनकी मृत्यु के बाद भी उस कार की किश्तें उनकी पत्नी ने चुकाईं। यह बात आज भी लाखों लोगों को झकझोर देती है और बताती है कि सच्चा नेता वही है जो जनता के दर्द को अपना समझे।

वे खादी पहनते थे, साधारण भोजन करते थे, और अपने कर्मचारियों से भी आदरपूर्वक व्यवहार करते थे। न तो उनमें कोई अहंकार था, न ही किसी पद का गर्व। उनकी यह सादगी ही उन्हें जनता के दिलों में अमर बनाती है।

व्यक्तित्व और आचरण की मिसाल

शास्त्री जी का आचरण न सिर्फ एक आदर्श नागरिक का था, बल्कि उन्होंने हर भूमिका में अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। वे सत्यनिष्ठा, अनुशासन और दायित्व के प्रतीक थे। अपने परिवार, मित्रों, सहकर्मियों और यहां तक कि विपक्षी नेताओं के साथ भी उनका व्यवहार आदरपूर्ण और सहयोगात्मक था।

उन्होंने कभी भी राजनीति को प्रतिद्वंद्विता की तरह नहीं देखा, बल्कि सेवा का माध्यम माना। उनके भाषणों में उग्रता नहीं होती थी, लेकिन हर शब्द में दम होता था। वे कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे, लोग ध्यान से सुनते थे।

उनका जीवन हर भारतीय के लिए यह संदेश छोड़ता है कि महानता पद, धन या सत्ता में नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों में होती है।

शास्त्री जी की विरासत और प्रेरणा

राष्ट्रीय चेतना का स्रोत

लाल बहादुर शास्त्री की सबसे बड़ी विरासत उनका विचार—”जय जवान, जय किसान” है। यह नारा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1965 में था। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी, और यह विश्वास दिलाया कि हम किसी भी चुनौती से लड़ सकते हैं—चाहे वह युद्ध हो या अकाल।

उनकी नीतियाँ आज भी कृषि सुधार, रक्षा नीति, स्वदेशी आंदोलन और नैतिक राजनीति में मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने नेतृत्व का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जो दिखाता है कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर सकता है, अगर उसमें संकल्प और ईमानदारी हो।

भारत और विश्व में प्रभाव

शास्त्री जी केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में ईमानदारी और शांति के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल युद्ध में साहस दिखाया, बल्कि विश्व मंच पर भी सम्मान प्राप्त किया। ताशकंद समझौते के ज़रिए उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत संघर्ष के साथ-साथ शांति का भी पक्षधर है।

आज भी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शास्त्री जी के विचारों का उल्लेख होता है। उनकी सादगी और नेतृत्व शैली विश्व नेताओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है। भारत के बाद विश्व ने एक ऐसे नेता को खोया, जिसने सत्ता में रहते हुए भी सच्चाई को सर्वोपरि माना।

यादें और स्मारक

शास्त्री जी के नाम पर संस्थान और स्मारक

देशभर में शास्त्री जी की याद में कई संस्थान, सड़कें, विश्वविद्यालय और पुरस्कारों के नाम रखे गए हैं। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSNAA), जो देश के सर्वोच्च सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करती है। यह संस्थान उनके नाम को गौरवपूर्ण रूप से आगे बढ़ा रहा है।

इसके अलावा, दिल्ली में स्थित शास्त्री भवन, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (वाराणसी), और अनेक स्कूल-कॉलेज उनके नाम पर हैं। ये स्मारक न केवल उनकी याद दिलाते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को उनकी विचारधारा से भी परिचित कराते हैं।

स्मृति और श्रद्धांजलि

हर साल 2 अक्टूबर को जब देश महात्मा गांधी का जन्मदिवस मनाता है, उसी दिन एक और महान आत्मा—लाल बहादुर शास्त्री—को भी याद करता है। हालांकि, अक्सर उनकी स्मृति गांधीजी की विशाल छवि के पीछे छिप जाती है, लेकिन फिर भी लाखों लोग उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं।

सरकार और नागरिक समाज द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में उनकी शिक्षाओं, नीतियों और जीवन आदर्शों को साझा किया जाता है। शास्त्री जी के योगदान को याद रखना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।

लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता साधारणता में भी छिपी होती है। वे नायक थे—बिना किसी प्रचार के। वे नेता थे—बिना किसी घमंड के। और वे योद्धा थे—बिना किसी शोर-शराबे के। उनका जीवन एक गाथा है, जो हर भारतीय के दिल में बसी हुई है।

वे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी तुलना आज भी मुश्किल है। उनकी नीतियाँ, उनका आचरण और उनका विचारधारा भारत के लिए एक धरोहर हैं। आज जब हम भ्रष्टाचार, असमानता और सामाजिक असंतुलन की बात करते हैं, तो शास्त्री जी का जीवन एक प्रकाशस्तंभ की तरह सामने आता है।

हमें उनकी शिक्षाओं को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएँगे।